热门搜索关键词:

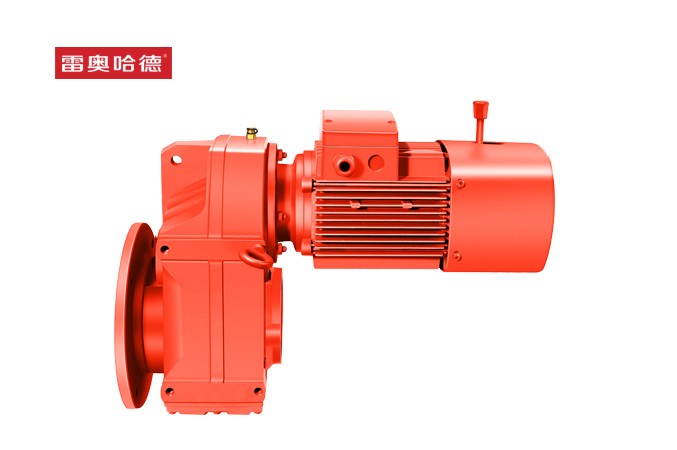

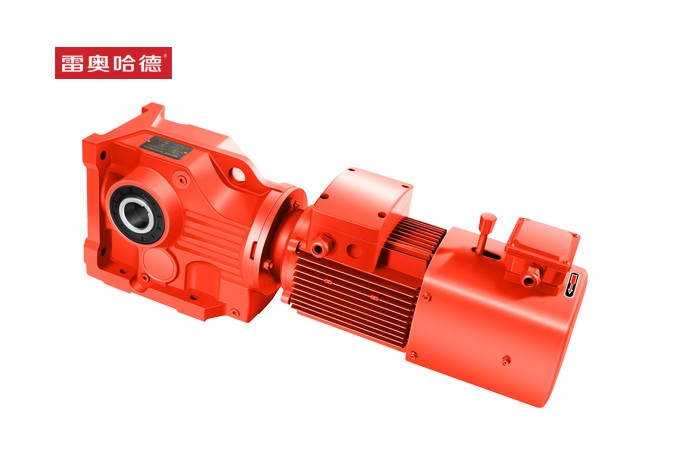

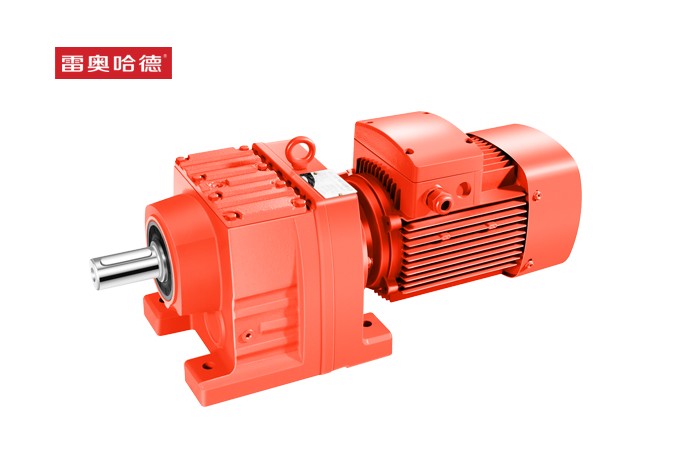

减速电机

热门搜索关键词:

减速电机

推荐产品 products

推荐阅读 news

中国伺服的机会主义

发布时间:2022-02-20 浏览数:0 文章出自:东莞市雷奥哈德传动设备有限公司

谁掌握了它,谁就捏住了中国自主设备的命门。

文 | 刘铮

编辑 | 唐晓园

正文共计:14200字

预计阅读时间:15分钟

口罩,从“边缘产业”到成为疫情时代的“核心配件”,用时:一夜。

一夜之后,两拨人分别产生了两种困惑。消费者的困惑是,口罩怎么买?制造业人困惑的是,口罩机怎么买?

两种困惑,在疫情初期的口罩荒里迅速聚拢,合力烧成一把大火,点燃整条口罩赛道。也是第一次,似乎真正出现了一条全民皆可参与的产业链:

制造业圈里圈外,每个人的朋友圈里都闪现出贩卖口罩、熔喷布、口罩机的小代,甚或自己就是其中一员;各大电商平台中,五迷三道、价格不等的口罩机图纸,也强势登上首页推荐。

居于短小产业链最上游的口罩机制造,更是成为显学,特殊时期各地政府资源向其倾斜,采购补贴最高达到50%。但事实上,口罩机技术含量并不高,设备厂商甭管高端低端、大中小型规模,斥资买到图纸后都能照葫芦画瓢生产。

很多投机者因此产生错觉——也许,人人都能拥有“印钞机”。

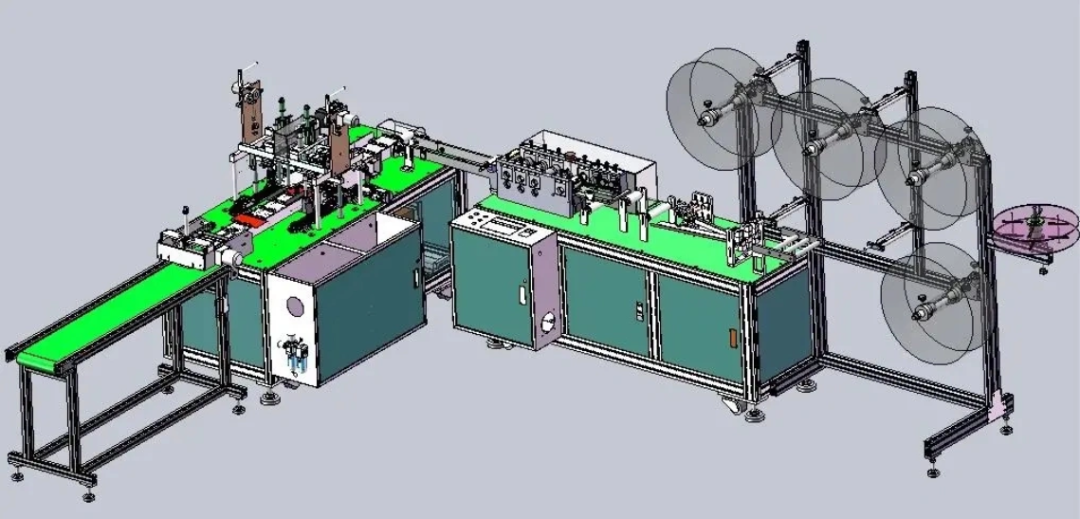

平面一拖一型口罩机 图片来源:网络

各种规模的设备厂商纷纷成为口罩机转产厂。即便如此,依旧是卖方市场坐大。2020年1月底到3月,两个月不到的时间里,一台普通口罩机的价格已从18万最高涨至150万,单台N95口罩机更是涨到200万,而交付时间最晚能排期到一个月后。

口罩荒大背景下,位于口罩机上游、另一门中国制造业中的小众生意——伺服电机,也悄然迎来市场格局的剧变。中国本土伺服品牌,在中低端设备上蛰伏将近十年后,终于拿到进入高端市场的候补票。

作为口罩机上主导各个轴的动力控制元件,伺服电机用量很大。单台平面一拖一型口罩机,就需要9颗伺服电机。整个2020年的口罩机用伺服电机,相当于全年市场规模的7%。

2020年2月后,全球疫情进入危险的爆发时刻,然而,德国在进行“口罩歧视、口罩义务、口罩道德”的三段式辩证;日本在敦促弹珠游戏厅歇业……合起来占据当时中国伺服市场半壁江山的德系、日系等企业,多少受到本国生产端过于拉跨的影响,生产迟迟未能响应。

只有中国本土伺服品牌,在政府引导下火力全开地组织生产,来自口罩机、价值11.8亿元的伺服电机订单,最终绝大部分被本土企业蚕食。

各种型号的伺服电机 图片来源:Adobe Stock

到当年4月,中国口罩日产量就已达4.5亿只,形势从八方来援变成驰援八方,口罩荒危机正式告破。

这场危机直接导致中国口罩机、伺服电机市场格局的激变,但目前看来,分属上下游的两个行业,结局却截然不同——

被高举高打的口罩机:在短短几个月内,尝尽资本市场的冷暖百态。

随着比亚迪、上汽五菱等大厂口罩机研发完成并投产,行业迭代加速,高速口罩机的出现让单产线每天的产能从8万拉升至最高100万。

马太效应出现,低端设备滞销,从荒僻小径变身火热赛道的口罩机市场,已蒙上一层惨淡愁云:有人赚到钱,有人在卖铁。

中航空成飞研发的高速口罩机 图片来源:央视军事

中国本土伺服品牌:成为这场短暂泡沫里的大赢家,所收获的不只是一轮快钱,而是实打实的市场认可度。

五花八门的制造业设备中,口罩机只能算低技术附加,但经过其检验,长期稳定运行的国产伺服电机,让转产口罩机的中国高端设备厂商迅速意识到替代价值——在生产常态化后,选择国产伺服也成为新常态。

本土品牌在中国伺服市场的占有率,也在2020年升至24%,正式进军第二梯队。头部厂商汇川技术,品牌占比达到10%,首次和安川、松下、三菱等日系伺服品牌并驾齐驱。

新冠疫情这一黑天鹅事件,用一次加速变局,将一幅清晰图景展现在人们眼前:

现代化制造业之下,产业链的广义层面愈发清晰:行业赛道越分越细,相互接力更加紧密。

频繁出现的价值互换,让各种“微量元素”不再因为体量而被轻慢,“边缘产业”成为伪命题——从基础产业到下游市场,任何一个环节“熵增”或“熵减”,都会以极快速度,催生波及甚广的蝴蝶效应。

机会,有如蝶蛹,只有最坚硬、最灵敏的触角,才能冲过阻碍,破茧成蝶。

接下来你将看到:

1 中国本土伺服的突围困境

3 本土伺服渗透市场的三次“投机”

4 中国新兴设备打开本土伺服“上位”大门

1. 垄断缺席的泥沼

中国伺服电机市场怪格局的成因

伺服电机技术与减速机有何不同

伺服市场,既小又大。

小在体量:直到2021年,中国伺服电机市场规模也只有180亿元,勉强能和当年一季度,电子商务独角兽“兴盛优选”的D轮融资金额对等。

大在玩家:既有百年豪门,如安川、松下、西门子;又有近年新锐,如汇川、禾川、台达。份额饼图上够资格报数的厂牌就有十多家,本土品牌总数不下300。外资国资,成分驳杂,各有战略,厮杀激烈。

小市场、大玩家,怪格局的成因在于,中国工业自动化正在快速发展,而伺服电机作为机械自动控制的基础元件,未来几乎所有设备都将成为下游市场。

中国设备制造业即将走进“伺服时代”——谁掌握了中国伺服市场,谁就拿捏住中国自主设备的命门。

然而,中国本土伺服品牌的突围之路,却深陷泥沼。这一次,我们的突围与垄断无关,难度却远胜垄断。

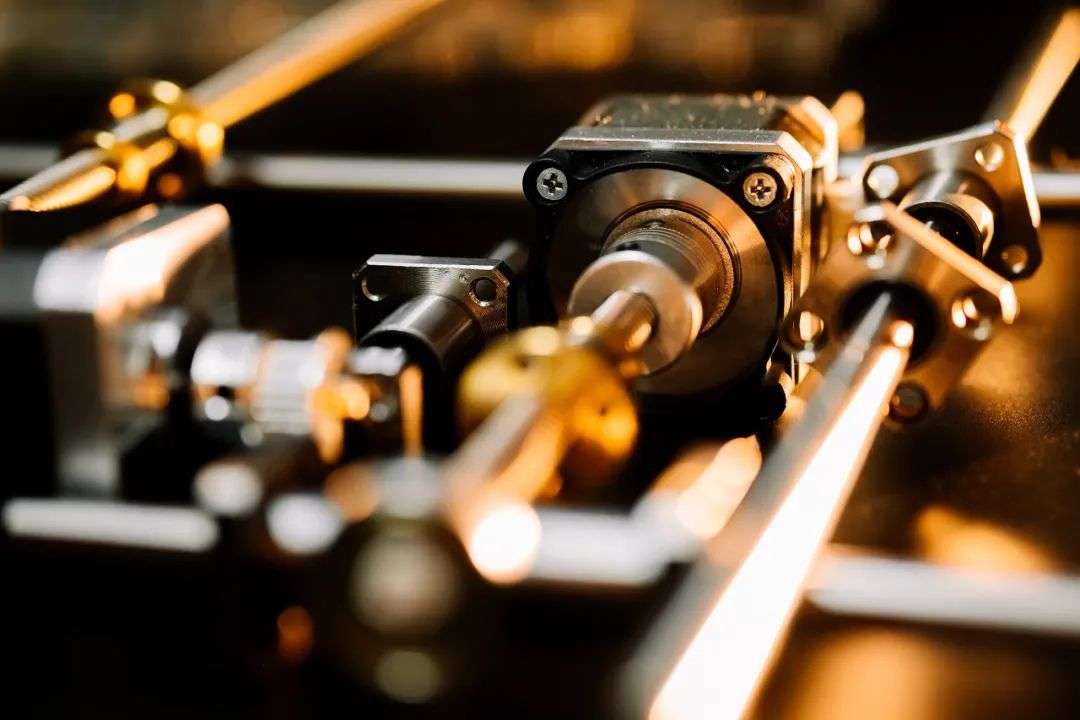

伺服电机是工业机器人核心部件 图片来源:shutterstock

伺服电机虽然与减速器同列于机器人三大核心部件,但从技术和市场的角度看,减速器更重“突变”,伺服电机则依靠“演变”。

技术端:

伺服电机起源于上世纪80年代,是伴随着集成电路、电力电子技术和交流可变速驱动技术的发展,逐渐演化、集结而成,各国先发的电气厂商相继推出类似产品。

当前的伺服电机仍然没有脱出这一藩篱,只是将更先进的永磁体电机、驱动器、控制器集成为全数字控制的“电机系统”。

换句话说,伺服电机是一个国家工控、数控、电机等技术发展之下的必然产物,后发模仿的优势固然存在,但毕竟缺少逐步完善和更新的过程,标准化、一致性的产品“地基”还需时间才能打牢。

中国企业技术上的劣势在于:日系伺服品牌经过数十年技术积淀,产品稳定性稳占上风;德系的西门子,早已将伺服电机,即工业自动化元件和FCS(总线控制系统)、PLC(可编程逻辑控制器)等上位系统深度结合——这都是后发品牌需要经过长时间的研发摸索、艰难的市场竞争才可能完成的目标。

市场端:

伺服电机面对的是,设备,不加任何定语的设备——机床、机器人、纺织机械、造纸设备、印刷设备……以及这些设备延申而出的无数细分赛道。比如机床有镗铣磨削,机器人有工业、服务两大板块和从中衍生的各个变种。

信息来源:工控网 制图:立方知造局

中国企业市场上的劣势在于:以上种种都是伺服市场之“大”的另一个体现。中国企业起步不久,很难在做好通用产品的同时,兼顾为各个细分领域进行差异性优化。即便是起步更早的外资品牌,也没有捷径可言,仍然要不停去做应对改变的水磨工夫。

为数众多的品牌,需要积淀的技术,不断细分的市场……本土伺服品牌面临的,是一条垄断缺位的赛道,也是一场在混乱泥沼里的漫漫长跑——

未来总会来的,而那将是什么?该朝哪走?

这些问题,对于2013年之前的中国本土伺服品牌来说,毫无把握,全不可知。

2. “华为的冬天”造就中国工控圈

中国伺服第一厂,踩上华为的肩膀

本土伺服早期成功三要素

虽然很迷茫,但中国本土伺服品牌也并非无头苍蝇。在一场《父王与大太子》的世纪大戏中,本土品牌颇汲取到一些养分。

中国本土伺服品牌虽然厂牌多:300多家。

成分杂:很多企业都是从机器人、变频器等行业上探或下探至伺服领域。

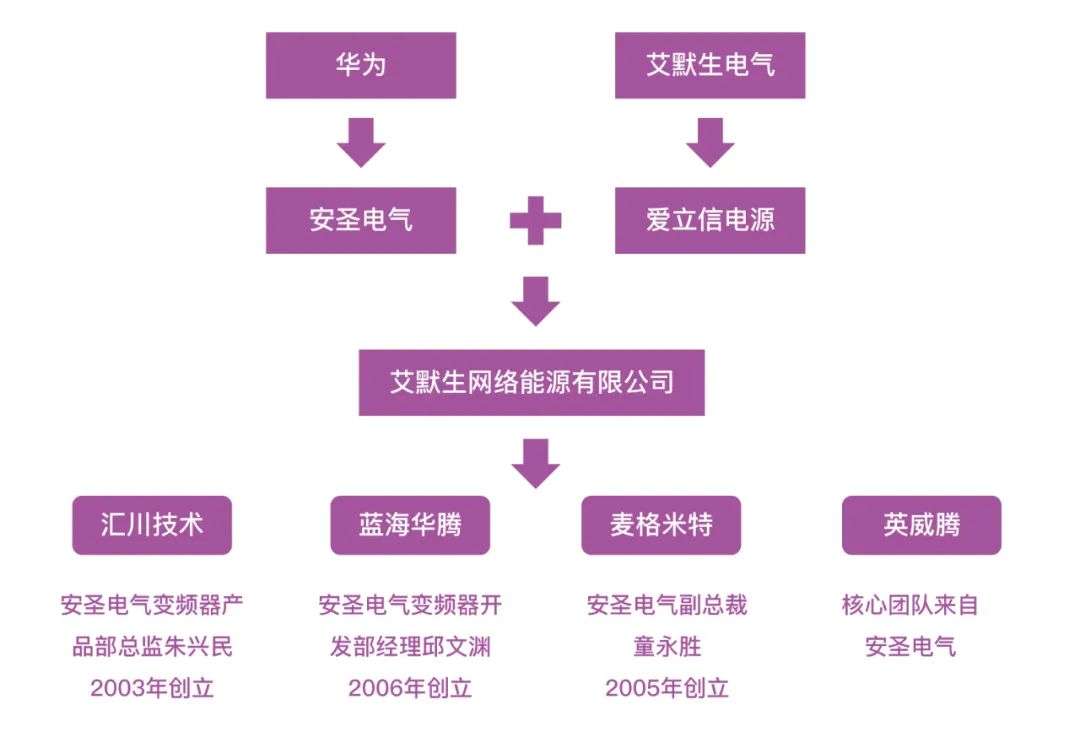

但是总体来说,仍有脉络可循:如汇川技术、蓝海华腾、英威腾、麦格米特——这些中国伺服市场里的头部、腰部企业,创始人或技术团队大都出身于一家名叫安圣电气的公司。

信息来源:网络 制图:立方知造局

安圣电气,原名莫贝克公司,但在中国电源、工控界,人们更习惯的称呼它:华为电气。

莫贝克的一生,是被华为“嫌弃”的一生,其三起三落的故事可以用短短一句话来总结:父王商业联姻诞下的庶出大太子,“流落村口要饭”,不料逆袭成为一方诸侯;八年后又被贬为庶人,却保留革命火种传道授业,后继里杰出者甚众,如今中国伺服电机巨头就是其中之一。

1993年,邮电系统带来3900万嫁妆,与华为联姻诞下莫贝克,这是当时华为旗下唯一子公司,不折不扣的大太子。但父王创业艰难,将嫁妆悉数投入新一代交换机的研发,大太子处境尴尬,只能去农村市场销售过时的产品。生存全靠父王拨款解决。

虽然自己灰头土脸,但莫贝克还是给华为挣到面子:凭借与邮电系统独特关系,莫贝克帮助华为逐步打开中国农村市场;过时但低价的产品,盈利艰难,却形成独一份的渠道优势。

同时,莫贝克背靠华为这一自带的巨头客户,开始代理销售华为通信电源,也因此遭遇创业历程中第一次挫折。

莫贝克代理的电源分为一次电源和二次电源,后者全给华为做配套,只是左手倒右手的游戏。但面向市场的一次电源,却因为质量和技术问题,人人喊打。

这时,早期铺排的销售渠道派上用场。莫贝克先通过销售团队触达客户,迅速了解到电源有两方面缺陷:模块容易烧坏,数显屏做得不理想。凭借华为的研发团队,产品很快被补完,莫贝克又利用销售团队将更新后的产品推向市场。

销售-研发-销售的体系下,莫贝克一次电源业务迅速开花,1996年盈利5000万,一转大太子要饭吃的尴尬处境,同时获得父王另眼相看,正式承认身份——更名为华为电气,成为一家独立运营的企业。4年后,华为技术与华为电气共同出资,成立安圣电气。

出身高贵的安圣电气,除了将通信电源销售额做到中国第一,还积极进入工控领域,变频器、监控设备、UPS等工控设备,都在业务范围之中。这正是后来“华为系”工控圈能够开枝散叶的基础。

大团圆结局意料之中地没有出现。短短八年,历史就转过一个圈:为了现金流,华为成立莫贝克;同样因为现金流,华为卖掉安圣电气。

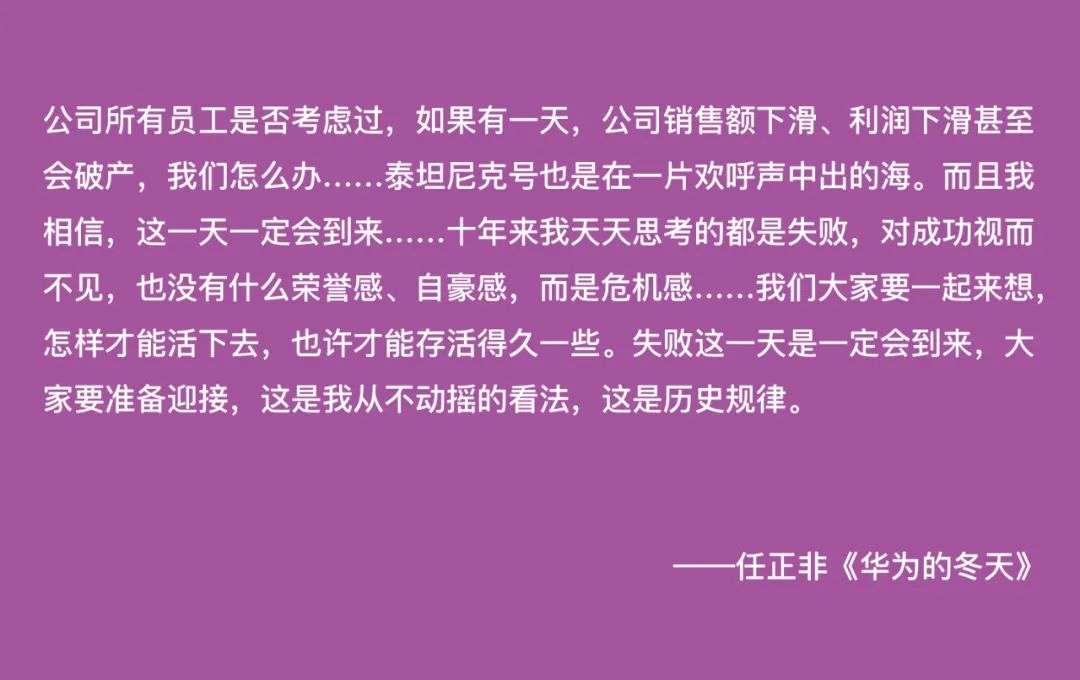

2001年,中国电信市场格局剧变,华为销售增长率从80%跌至15%,虽然仍是业内的航空母舰,但任正非前瞻到“泰坦尼克号”即将撞上冰山,发表了著名的《华为的冬天》。

砍去枝节业务、筹集现金流、开启技术研发,成为这个阶段华为的首要目标——锐意进取的父王大人环顾四周,又将希冀的目光放在大太子的身上……

这时的安圣电气,已是个抢手的香饽饽,不愁找不到买家。美企艾默生用当时60亿元的天价拍下所有权,接手安圣电气所有的业务和债务,并保留原先的核心团队。华为也利用这波现金流度过难关。

倒霉蛋艾默生没想到的是,香饽饽到手却变成烫山芋,安圣电气原来是个彻头彻尾的二五仔,已处江湖之远,却仍心系庙堂——由于企业管理制度和价值观的改变,让老一批华为人很难接受,核心团队陆续出走创业。

这一走,就走出了拥有10家A股上市公司,总市值超过1800亿的中国工控界“华为系”:研发总裁童永胜创立麦格米特;邱文渊、徐学海创立蓝海威腾;看似“普传系”的英威腾,核心技术团队大多来自安圣电气……

而被称为工控圈“小华为”的汇川技术,包括创始人朱兴明在内,陆续有40多名原安圣电气员工加盟。从产品线负责人,到技术研发、市场销售,应有尽有,几乎完整复刻了一套华为体系。

八年时间,对于莫贝克来说是一场从无到无的转圈,但对朱兴明等人来说已经足够,华为成功的基因,深深嵌入他们的商人DNA之中:

1 广撒网,全国铺设销售渠道,深入基层市场

2 快反馈,销售-研发-销售体系,解决客户问题

3 大视野,不止局限于主营业务,积极监测并应对宏观动态

踩在华为肩膀上看到的“成功三要素”,被汇川等企业套用在中国伺服市场,并借此把握住,未来中国伺服市场关键的三次机会。

接下来,立方知造局将以成为本土伺服头部企业的汇川技术作为主视角,继续穿越中国伺服市场的泥沼。

3. 三次“投机”

华为系无法降维打击伺服市场的原因

中国设备进化打破本土伺服僵局

汇川的“华为式”前瞻彻底改变市场格局

中国伺服,需要“投机”。

华为系的工控企业们,在进入伺服电机领域之前,已经在变频器市场和日系、德系品牌经历过一轮惨烈厮杀。凭借安圣电气的技术遗泽、华为的成功密码,汇川、英威腾等企业成功突围。其中汇川依靠“单一产品线做到No.1”的企业战略,坐上了中国变频器市场的头把交椅。

2010年前后,随着中国工控技术的进步、对工业自动化的巨大需求,汇川们开始下探,进入伺服电机市场——这一探,才知道伺服行业的水实在太深,自身在企业规模、变频技术、研发能力上的优势,被泥沼般的市场完全淹没。

在技术上:

交流伺服自出现以来,已经成为市场上的主流选择,而变频技术是其中必须的内部环节,所谓的伺服驱动器,实际上就是高端变频器。但伺服电机的核心技术毕竟不止驱动器一种,还有永磁电机和控制器,这就先将变频器厂商的优势冲淡了一层。

2010年,包括汇川在内的中国本土伺服品牌所推出的新一代伺服电机,绝大多数都是模仿安川、松下、三菱等日系产品,性能、优劣势大致相同。汇川们虽然在生产能力上较强,但产品趋同让这一优势也被冲淡。

在市场上:

中国本土品牌由于知名度、产品性能比不上日系,PLC、上位系统被德系甩得老远,打入中高端市场是不用想了;而在低端市场,汇川等已成规模的企业,对“杂牌”厂商也无法形成降维打击——大家都模仿日本货,你们装什么大尾巴狼?

而上述的技术原因、市场原因,归结到底,还是在于当时中国的设备赛道已经定型多年,外资品牌进入时间早,主流OEM设备渗透率已超过八成,即使是低端市场,本土品牌降维也好、降价也好,同样难以介入。

因此,汇川们早期向伺服领域的扩张,空有遗泽、宝典、规模三板斧,却有力没处使——只能等待新市场的出现。

安装在设备上的伺服电机 图片来源:shutterstock

第一次机会

日系、德系凭借大而全的产品线,在市场上做到“我有什么客户就用什么”;

中国企业想要突围,只能反向发展,做出小而专——客户要什么我就做什么。

2013年,中国成为全球最大工业机器人市场,不到两年时间,机器人相关的企业数量就扩张10倍——以工业机器人为代表,中国新兴的中小型自动化设备市场已经打开。

等了三年的机会,终于来了。

中国本土伺服品牌早已饿红了眼。汇川在2013年度报告中首次提到“机器人”,就立即将其确定成未来3~5年的技术研发和市场拓展方向。

但年报中最值得注意的,是紧随机器人、新兴设备后的这样一句话:不断创新“快速满足细分行业价值客户需求”的经营模式。

中国成为最大工业机器人市场后,面对海量政策扶持,大多数本土工业机器人厂商已无暇顾及技术研发,转而选择依靠价格战扩大在低端市场占有率,高端产业低端化的泡沫已在所难免。

伺服电机作为工业机器人的上游元件,B2B商业模式之下,最怕的就是下游市场展开价格战,这必然会导致机器人厂商向伺服厂商议价。

数量庞大的本土品牌将成为主要“受害者”,为了保住市场份额,只能被动参与进没有底线的“摆烂大赛”之中。一时间,产品价格没有最低,只有更低。

搬运机器人 图片来源:中国AGV网

如果按照正常的逻辑发展,这场B2B价格战漩涡,上下游选手的“武器”将会是为了降本而降质的“工业垃圾”。而对于中国本土伺服品牌来说,砸招牌降价也未必就能带来好结果——当时外资品牌之间的竞争同样激烈,其产品价格不算离谱,国产替代如果不达标,设备厂家仍然会转向外援。

但从工控进入伺服的企业,凭借伺服电机的技术特点,以及“满足细分行业客户需求”的布局,在低端设备市场,硬是做成了低端典范,借此跳出下游市场引起的价格战漩涡。

前面提到,伺服电机是软硬结合的系统工程,日系、德系凭借大而全的产品线,已经在市场上做到“我有什么客户就用什么”;中国企业想要突围,只能反向发展,做出小而专——客户要什么我就做什么。

拥有自研技术的本土伺服品牌,先是开发出紧凑型、中小型伺服电机系列,再根据对应的设备厂商客户优化电路设计、调节软件功能,将客户产品应用领域之外的转速、功能通通删减,从而既保持了在设备厂商中的竞争力,又降低了伺服电机的生产制造成本。

这事放在今天,通常会用两种方式形容:

一是差异化竞争,本土伺服品牌利用产品,将自己和客户打造成细分市场里的性价比之王;

二是“阉割版”产品,将产品性能固定在某个区间内,价格也相应降低,突出一个“够用就行”。

以汇川技术为例。2013年,汇川推出中小功率的IS620P伺服系列,功率范围在100W~7.5kW。而日系安川电机同期上市的Σ-7系列,功率跨度覆盖50W~15kW。

汇川IS260P伺服电机+驱动器 图片来源:汇川产品册

同时,汇川将主战场转移到LED设备、纺织设备、雕刻设备等技术含量相对低的细分赛道,针对这些行业的厂商进行“专机化”产品开发——一个销售,深入了解一个客户所有的工艺、痛点,带回公司后有不同技术团队进行快速消化,响应客户需求。

看起来是不是很熟悉?没错,这就是华为系成功三要素之一,快反馈:销售-研发-销售体系。而实现这一要素的前提,是“广撒网”的销售渠道。

中国本土伺服品牌,包括台湾省的台达,几乎都在中国每个省、市部署售后渠道,初衷是因为产品故障率高,密布修理点便于及时解决客户问题。但在本土品牌拓展细分市场时,这些渠道就成为销售触达客户的销售网络。

仅汇川一家,就有超过2000个销售人员,在全国各地点对点接触客户;背后还有2600个技术人员提供支持。其他本土品牌的配置也基本相同,只在人数规模上有所差异。

中国本土伺服品牌慢慢在低端设备市场站稳脚跟,从华为系的老三板斧中,又衍生出中国伺服的新三板斧:

“本末倒置”——不同于外资品牌带着技术来中国开拓市场,本土品牌背靠市场开发产品;

“投机取巧”——学习外企成熟技术并加以删改,让伺服厂商自身和客户都获取性价比优势;

“人海战术”——撒网式铺设渠道,一方面解决产品售后,另一方面便于销售接触客户。

中国本土伺服品牌在工业机器人等新兴设备领域的第一次投机,虽然没有在市场份额上得到体现,但却停止了在广阔下游市场中的乱撞式扩张,在技术的发展上找准方向,分头去往各条细分赛道。

很多企业逐渐发现,原先为降本被迫打出的三板斧,恰巧符合中国伺服应有的发展轨迹:

“本末倒置”切准了中国设备产业的后发现状;

“投机取巧”正是日系品牌“选准客户,确立专属市场”的战略;

“人海战术”则瞄准外企在渠道和服务上的薄弱环节,突显出中国企业的优势。

第二次机会

2015年,“中国制造2025”行动纲领发布,工业机器人等智能制造设备被提升至国家战略层面;

另一方面,《巴黎协定》在联合国盖章通过,清洁能源成为未来大势,在中国,新能源汽车被列入十大重点发展产业,光伏装备制造成为带动产业升级的新增长点。

继工业机器人之后,更多新兴设备在中国市场上迎来爆发,对于伺服电机的需求自然也水涨船高,2015~2018年,中国伺服电机市场规模年复合增长率超过15%。

另一方面,包括“中国制造2025”、“十四五规划”在内,对本土品牌自研伺服电机的扶持政策逐渐增多,顶层设计的方向也发生变化——从要求单一元件或设备单点突破,转变为推广工业自动化和智能制造的全面铺开。

智能制造覆盖众多领域 图片来源:Adobe Stock

相关问答 more +

微型齿轮减速电机常见故障及处理方法

微型齿轮减速电机不转或做低速运转时,雷奥哈德电机将为您专业解答如下:

调速电机的工作原理与调速方法

调速电机,又叫变速电机。它主要是通过一系列工作机制进行变速调整,最终节省能源,达到高效利用能源的结果。要了解其如何运作,需要先来了解下其工作原理与调速方法。

减速电机运转时转时停,异常如何解决?

当减速电机运转时转时停,雷奥哈德电机将为您专业解答如下:

减速电机方向与指定方向相反的方向运转,教您快速解决

减速电机方向与指定方向相反的方向运转,雷奥哈德电机在线为您解答如下:

减速电机异常发热(电机外壳温度超过90度),此现象我们如何解决?

减速电机异常发热(电机外壳温度超过90度),此现象我们如何解决?雷奥哈德减速电机为您在线解答如下:

齿轮减速机知识漫谈:它有哪些类型?

齿轮减速机是把大动力变成小动力的工具,主要是通过电力输出的或者燃料燃烧等产生的高速运转的力量通过其进行一定转力的减速,从而降低高动力产生的压力或者匹配相应的动力到适合的运转工具上。

全国服务热线:

全国服务热线:

分类

分类

400-1889-828

400-1889-828